Il lettore Raboni si accomoda fra Baudelaire e Flaubert

30 Ottobre 2021 - 06:00I volti contraddittori dell'inventore della "poesia pura" e la commedia della stupidità in "Bouvard e Pécuchet"

Si conoscevano, si stimavano, finirono in tribunale per iniziativa dello stesso magistrato e con la stessa accusa, oscenità. Sia l'uno sia l'altro studiarono giurisprudenza senza portare a compimento gli studi, furono assidui visitatori di bordelli (durante il Secondo Impero li frequentavano tutti, da Napoleone III in giù) e vi presero la sifilide. Entrambi preferirono il celibato, non ebbero figli, detestarono George Sand (il cui stile scorrevole accostavano atrocemente allo scorrere delle perdite bianche) tanto quanto apprezzarono un antico e calunniato imperatore, quel Nerone che ebbe l'idea di raccogliere una quantità di cattivi poeti e di portarli al circo per vederli frustati senza pietà. Non mancano differenze che sfumano il parallelismo: il poeta maledetto si presentava ai pranzi «pulito come un ermellino, vestito come un segretario d'ambasciata inglese», mentre l'inarrivabile stilista (in una pagina memorabile del Journal i Goncourt raccontano che si ammalò e morì quando qualcuno, testo alla mano, gli dimostrò che una volta si era distratto e, orrore! aveva infilato due genitivi l'uno dietro l'altro, «un mazzetto di fiori di campo...») somigliava a un bue portato al macello, «goffo, eccessivo, privo di leggerezza in ogni cosa».

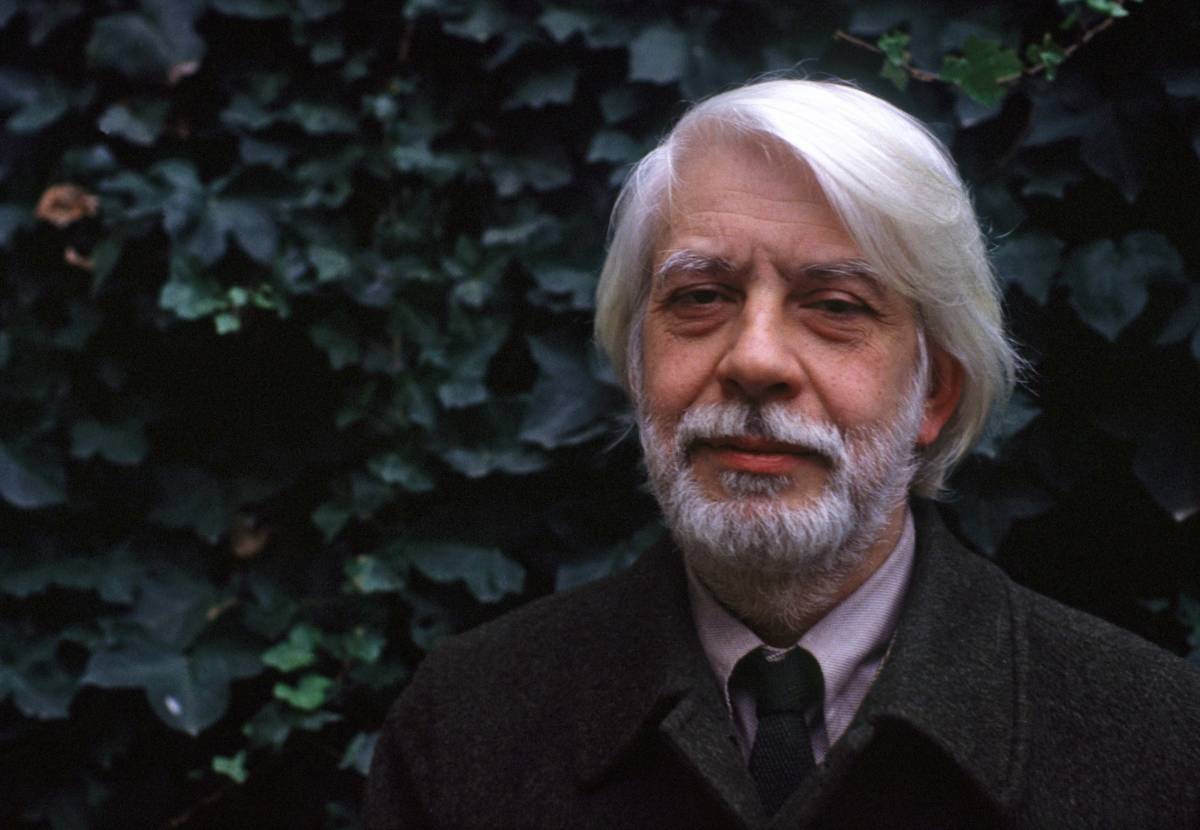

Identità e differenze collezionate nell'utile e puntuale postfazione che Patrizia Valduga, che ne è stata la compagna dal 1981 fino all'anno della scomparsa, il 2004, pone in fondo a un volume da lei curato che raccoglie gli scritti di Giovanni Raboni dedicati al romanziere di Madame Bovary e al poeta dei Fiori del male, cioè Baudelaire (e Flaubert). La carne si fa parola (Einaudi, pagg. 120, euro 15). L'iniziativa editoriale pone rimedio a una discrepanza, quella fra il ruolo che hanno avuto Baudelaire e Flaubert nella formazione di Raboni, che è stato grande, e la scarsità e difficile reperibilità delle pagine in cui egli si occupa di loro. Ma procediamo con ordine.

La prima versione dei Fiori del male di Raboni, nel 1973, suscitò una mezza stroncatura da parte di Pasolini («al traduttore è estranea la superficie marmorea e perfetta del morbo baudelairiano...») che il traduttore accolse di buon grado, sebbene contenesse un'affermazione paradossale: secondo Pasolini era evidente che, a Raboni, Baudelaire non piacesse. Paradossale con il senno di poi: perché Raboni avrebbe tradotto quei versi altre quattro volte, in una sorta di lotta con l'angelo che lo impegnerà per tutta la vita. Eppure non pubblicò mai una monografia su di lui. Per scovare cosa pensasse dell'autore con il quale aveva avuto il dialogo lento e profondo che i grandi traduttori intessono con gli autori tradotti, bisogna cercare negli interstizi delle tante recensioni, note al testo e pagine saggistiche in cui Raboni si è occupato del poeta. Bisogna aggiungere che anche lì Raboni si schermisce con le maggiori muse delle lettere francesi (Proust, Gide, Valéry, Thibaudet) per una sorta di intelligente prudenza; perché se c'è un autore capace di seminare i suoi inseguitori, lasciandoli con un palmo di naso, quello è Baudelaire.

Come si concilia, per esempio, il rivoluzionario che sulle barricate di Parigi, nel 1848, brandisce un fucile che avrebbe puntato volentieri contro il detestato patrigno, il tenente-colonnello (poi generale, poi senatore) Aupick, sineddoche di un'intera classe di filistei passatisti, con il dandy aristocratico, antiprogressista e ammiratore di Joseph de Maistre? E chi è il vero Baudelaire, il fumatore di hashish adorato da generazioni di lettori per i conturbanti vapori erotici che emanano i suoi versi, o l'uomo che sulla scia di Edgar Allan Poe, santo patrono dei migliori strutturalismi e delle peggiori scuole di scrittura creativa, si fa propagandista di un'attività poetica «a freddo», vantandosi di saper «programmare» la poesia con lo stesso spirito con cui un ingegnere progetta un ponte? E che dire dell'autore che per primo avrebbe separato la poesia dai campi con i quali, fino ad allora, ci si era ostinati a confonderla - eloquenza, moralità, filosofia, psicologismo, storia - inventando di fatto la «poesia pura»?

Come ha scritto Paul Valéry, I fiori del male «non contengono né poemi storici né leggende. Non vi è alcuna tirata filosofica. La politica è del tutto assente. Le descrizioni, rare, sono sempre dense di significato». Possibile sia lo stesso poeta che per Walter Benjamin delinea il quadro psico-socio-politico della contemporaneità? E si potrebbe continuare a lungo.

La sezione dedicata a Flaubert è più breve, ma più personale ed empatica; se è dubbio che Flaubert esclamasse il celebre «Madame Bovary c'est moi» (siamo nel campo delle leggende metropolitane), una lettera attesta che temette di confondersi con Bouvard e Pécuchet, i protagonisti del suo romanzo incompiuto sulla

stupidità. Facile, per Raboni, scorgerne gli eredi nell'Italia degli anni Ottanta. Curiosi e mondani-pettegoli troveranno pane per i loro denti, perché il catalogo, proprio come alcuni celebri cataloghi di Flaubert, è cospicuo.