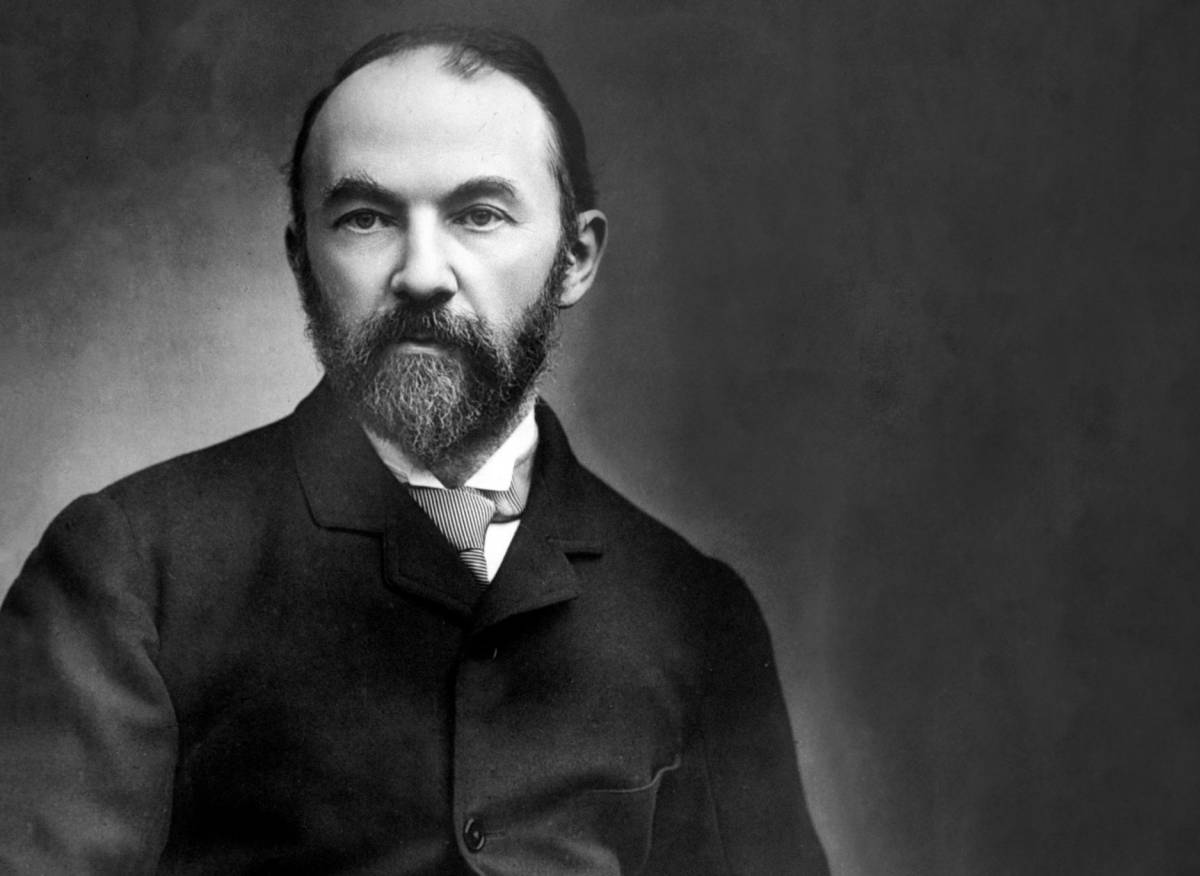

Thomas Hardy, l'arte di arrendersi alla natura

3 Marzo 2022 - 08:43Nei versi dell'autore inglese c'è un pessimismo realista che ha il sapore dell'antica saggezza

Una domenica di luglio del 1926, Virginia Woolf e suo marito Leonard fanno visita al grande scrittore inglese Thomas Hardy (1840-1928), ormai ottantaseienne, che vive in una casa di campagna nel Dorset insieme alla seconda moglie (la prima, Emma Gifford, alla quale continua a dedicare poesie fino alla fine dei suoi giorni, era morta nel 1912). La Woolf è già autrice del primo dei suoi capolavori, La signora Dalloway, uscito l'anno precedente. L'anno successivo a quella visita ne avrebbe dato alle stampe un altro, Gita al faro. Hardy, da parte sua, ha abbandonato il romanzo da quasi un trentennio con la pubblicazione de L'amata nel 1897, nonostante il successo internazionale che aveva ottenuto con Tess dei d'Ubervilles e Jude l'oscuro, per dedicarsi completamente alla poesia.

La più giovane, di quella visita, scriverà alcune pagine nel suo diario. «Quello che mi colpì fu la sua libertà, la disinvoltura, la vitalità. Proprio il classico vecchio vittoriano, che tutto compie con un semplice gesto della mano (mani normali, piccoline, accartocciate), che non dà grande importanza alla letteratura ma mostra un enorme interesse per gli aneddoti, i fatti; e in qualche modo si è portati a pensare che tenda a immaginare e a creare naturalmente, senza soffermarsi a pensare che sia qualcosa di difficile o notevole; e a poco a poco rimanga ossessionato da quel mondo; e vivo, poi, solo nella fantasia».

L'appunto della Woolf è particolarmente importante, perché rivela una dicotomia che poi in molti testimonieranno. La domanda che si poneva chi lo aveva conosciuto era come fosse possibile che uno scrittore, un poeta tanto pessimista, ossessionato dal pensiero dei morti e della morte, potesse essere nella vita quotidiana tanto ordinario, addirittura ilare. Una poesia del 1899 comincia così: «Vidi il meglio di un morto/ brillare nei cuori fedeli/ di chi era in lutto, e dissi: Questa sarà/ la sua immortalità», e si conclude con questa quartina: «Infine chiedo, gelido e vecchio,/ se di lui vive ancora qualcosa,/ e trovo in me solo una flebile scintilla/ che sta morendo nel buio». Il tono è di chi non nutre alcuna speranza, non immagina alcuna resurrezione. Il tempo della vita ha un solo destino, quello di finire, di dissiparsi, d'essere risucchiato in un oblio perpetuo. Nemmeno la memoria può salvarci da una morte che sembra inghiottire tutto.

La fortuna italiana dei suoi romanzi, non ha dato un gran seguito alla conoscenza delle poesie di Hardy, nonostante l'impegno come poeta abbia occupato gran parte della sua vita. Il debito che abbiamo nei confronti della sua opera viene ora colmato da una ricca antologia ottimamente curata da Edoardo Zuccato, L'orologio degli anni. Poesie 1857-1928 (Elliot, pagg. 316, euro 20). Lo stesso Zuccato, introducendo il volume, ci avverte che in realtà quella di Hardy non era affatto un'ossessione mortuaria, ma che egli «rammenta sempre come le storie vanno a finire perché, analogamente ad altri autori del suo tempo, prende sul serio fino in fondo le conseguenze delle nuove scienze della natura». Ecco, la natura, in Hardy non ha nulla di consolatorio, di accogliente. Non è un rifugio arcadico né un'idealizzazione romantica. La natura è feroce, impietosa, terribile. L'uomo gioioso e libero che aveva incontrato la Woolf, tutto fatti e aneddoti, non si nasconde dietro alcuna finzione letteraria. Di vittoriano Hardy ha solo l'educazione (quello è il mondo in cui si è formato). Ma come poeta già si apre a una modernità che pure non si piega a sgretolare le forme, ma sperimenta proprio dentro le forme, dentro una metrica.

Moderno, Hardy lo è stato nella sua aderenza a un «Io» che si esprime nonostante la consapevolezza di una sconfitta inevitabile. Racconta, in piccoli episodi di vita quotidiana, nell'ordinarietà dei giorni, come possa nascere nell'uomo un sentimento di crisi, come l'esistenza possa spezzarsi in un dolore che non si può esibire: «come quella mia ferita/ di cui nessuno s'accorse,/ perché io mai diedi segno/ che era un squarcio da parte a parte». Ma è proprio l'inevitabilità di quella sconfitta dell'Io che per Hardy, come scrive la Woolf, sembra, con l'età che avanzava inesorabile, non dare particolare importanza alla letteratura, a differenza di quanto faranno proprio i moderni che gli succederanno, trovando in essa una salvezza, un rifugio, avendo nella letteratura una fede simile a una religione che potesse sopperire agli orrori della storia, alla tragedia della vita, alla sconfitta irreversibile dell'umano. Hardy crede al contrario solo nella vita, ed è consapevole che nessuna poesia potrà mutare la violenza del reale. Scrive in Epitaffio: «Io alla Vita mai badai, ma Lei badò a me/ perciò le devo un po' di fedeltà./ Ora dice: (...) ti congedo - stimandoti/ per non aver mai chiesto premi inopportuni,/ né cercato in me più di quanto potevi trovare».

La sua è una forma di saggezza che diremmo inutile, di cui lo stesso Hardy non sa cosa farsene. Quello che la poesia gli concede è una forma di conoscenza da cui non si può liberare, che non gli permette di fingere sulla reale condizione della nostra presenza nel mondo. È la fragilità dell'essere umano che Hardy ha sempre raccontato coi suoi versi, osservando la vita che va avanti anche senza di noi - ridendo: «Rideva la vita procedendo indomita,/ vidi che il Vecchio soccombeva al Giovane:/ è un bene.

Il mio senso di rimpianto/ mi morì sulla lingua».